RSIといえば逆張り型のオシレーターで有名です。

RSIだけでトレード出来るという人もいれば、補助的に使う前提という意見もあり、その使われ方は様々です。特に、RSIは熱狂的なファンが多く日本国内においてはRSIにトレンドラインを引いたGFF氏が有名でしょうか。

RSIは多機能なインジケーターですので、初心者には扱い部分があるかもしれません。

以降、RSIの基本的な知識と使い方について説明します。

RSIとは

RSIは、「Relative Strength Index(相対力指数)」の略称です。

一般的には逆張り型のオシレーターとして広く使われるテクニカル指標ですが、使い方によってはトレンドフォロー型の指標として利用することも出来るので、扱いが難しいと言えます。

RSIは価格の変動幅を基準に推移しますので、大きな価格変動がなければ機能しにくいインジケーターですので、RSIは単独では使用せず、他の技術的分析指標や基本的分析との組み合わせで使用することが推奨されます。

RSIの計算

RSIの計算式は次の通りです。

平均上昇幅と平均下落幅の計算

選んだ期間(一般的に14日間)での平均上昇幅と平均下落幅を計算します。これは、期間内の各日において価格が前日比で上昇した場合と下落した場合の平均をとることで求められます。

RS(相対強度)の計算

平均上昇幅を平均下落幅で割った値をRSとします。

RSIの計算

RSIは以下の式で計算されます:RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]

RSIの使い方

RSIは価格の価格の均衡状態が崩れたときに動きやすい特徴があるため、レンジ相場の場合はほとんど機能しません。

また、RSI単体では扱いにくいと思いますので、ここではMACDと併用した使い方を説明します。

相場の状況に応じて「売られすぎ買われすぎ」が持つ意味が180度変わってきますので、注意してください。

逆張り型

RSIは基本的に売られすぎ買われすぎを見る指標ですので、逆張りとして使うのが一般的です。

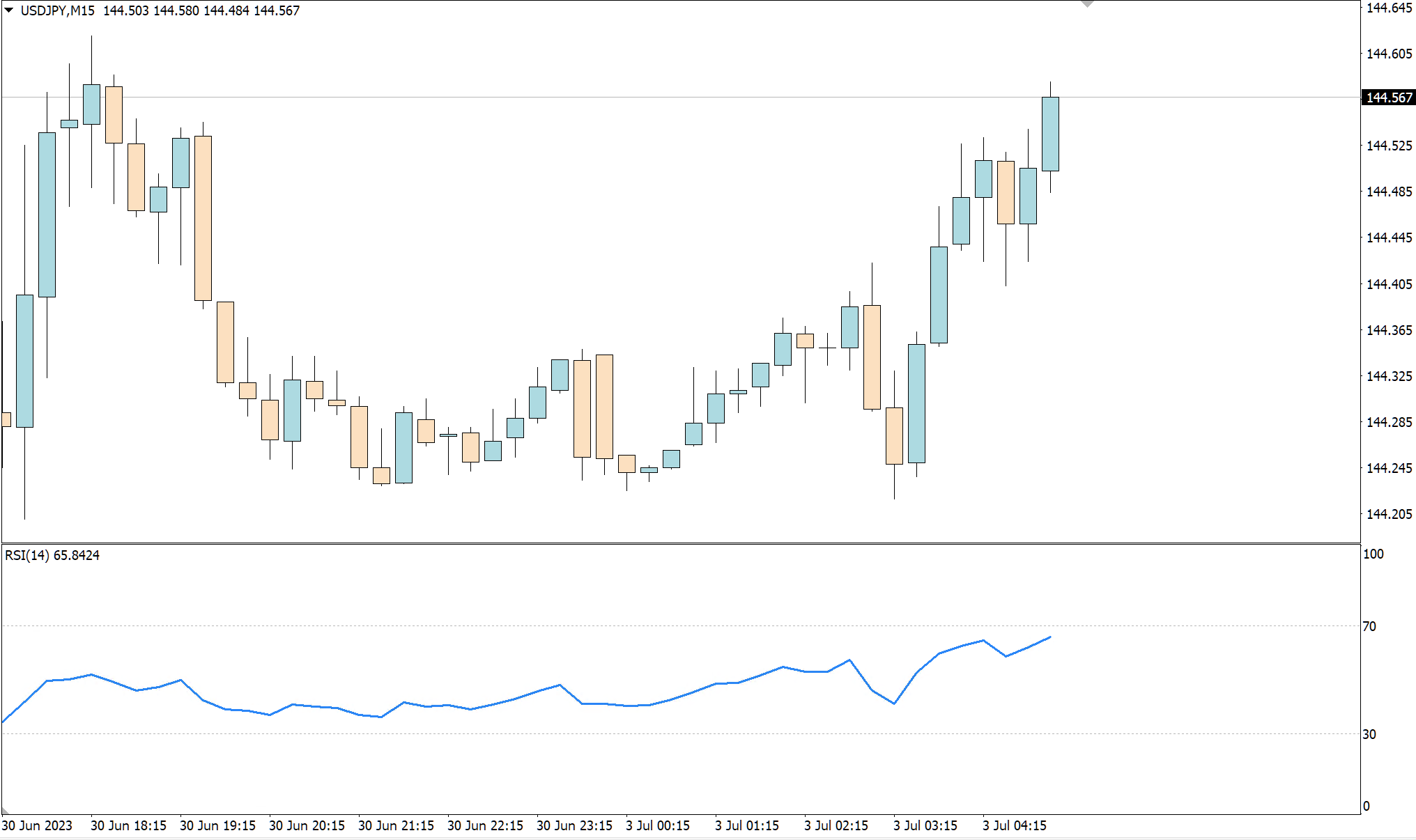

チャートは日足で上昇トレンドから反転して下落トレンドへと変わる流れのチャートです。

RSIが70を下抜いたサインが一番最初に表れ、そのあとMACDのクロスが確認できます。

これは売りのサインが二つ揃った状態なので、信憑性が高い使い方になります。

トレンドフォロー型

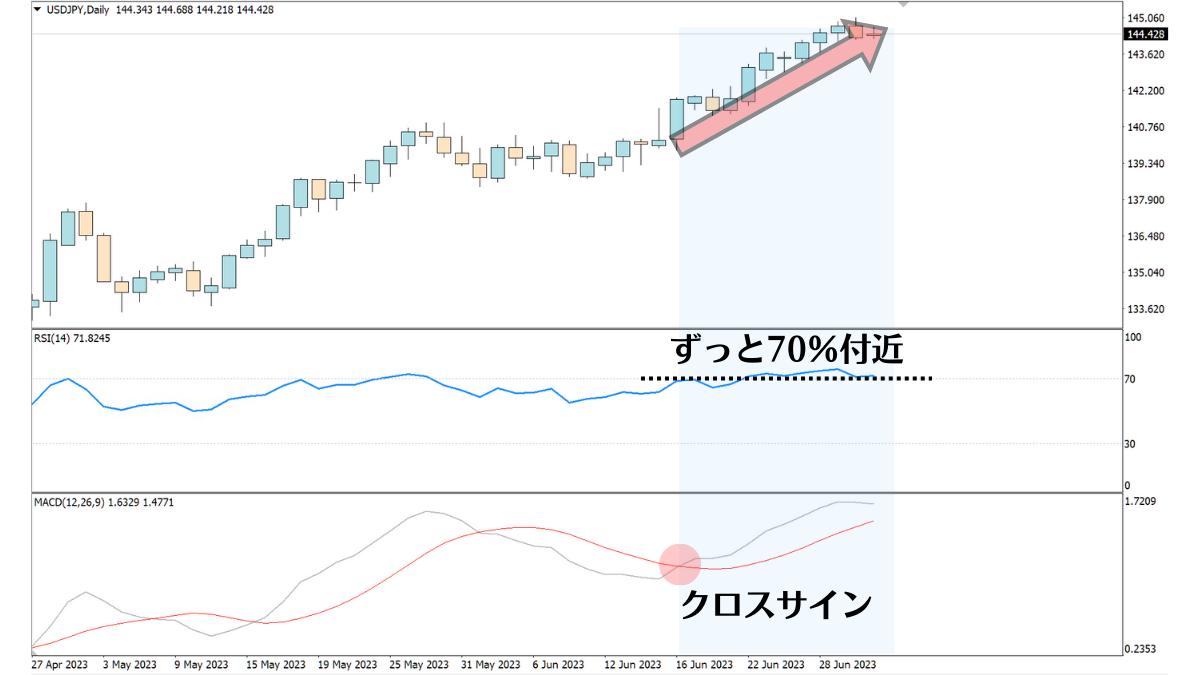

RSIは価格の変動幅を基準に推移する仕組みですので、一定期間内の上昇幅に対して下落幅が上回らなければRSIが落ちてきませんので、上昇し続ける相場の場合、簡単に落ちてこない仕組みになっています。

つまり、落ちてこなければ買い優勢として判断できるということになります。

ダイバージェンス

いわゆる逆行現象で、オシレーター先行で動いてその後価格が後で付いてくる感じです。

RSIの計算上、一定期間の上昇幅と下落幅で計算されるため、微妙に上昇が優勢に転じていることが分かる状態です。

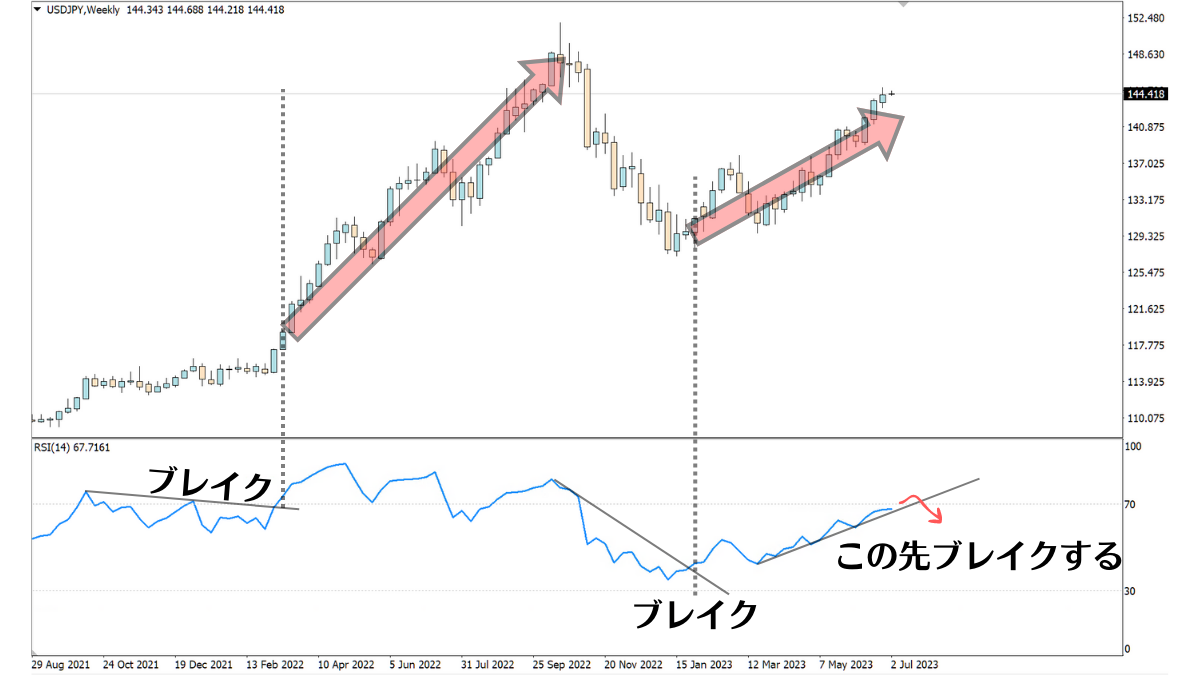

トレンドライン

GFF氏の手法であるRSIトレンドラインです。

RSIにトレンドラインを引いて、ブレイクしたらエントリーといった感じですね。